首のうしろに潜む不調のカギ|ツボ刺激で得られる快適な毎日とは?

首のうしろ、こんな不調に心当たりありませんか?

スマートフォンやパソコンを長時間使う日々が続くと、首や肩のこりが慢性化してしまいがちです。

とくに首のうしろに違和感や重さを感じている方は要注意。

実は、その部位には多くの神経や筋肉、リンパが集中しており、疲れやストレスの影響が現れやすい場所なのです。

「最近、目の奥が重い」「頭痛が抜けない」「寝ても疲れが取れにくい」と感じているなら、首まわりの不調が原因の可能性があります。

また、交感神経が過剰に働くと、自律神経のバランスが乱れ、睡眠の質や集中力の低下にもつながります。

特に40代以降は代謝や回復力が低下しやすく、不調が慢性化しやすい傾向に。

こうした症状を放置しておくと、姿勢の悪化や気分の落ち込みにもつながり、日常生活のパフォーマンスに影響を及ぼします。

だからこそ、日頃から首のうしろに目を向けたケアが大切です。

軽いストレッチやツボ押しを取り入れるだけでも、血流が改善され、心身のリフレッシュ効果が期待できます。

まずは、自分の体のサインに気づくことから始めましょう。

首や肩のこりが慢性化していませんか?

デスクワークやスマートフォンの使用が日常的になった現代では、首や肩のこりに悩む人が急増しています。

特に40代以降は筋肉の柔軟性が低下し、姿勢のクセも固定化しやすいため、こりが慢性化しやすい傾向にあります。

「いつも肩が重い」「首まわりがパンパンに張っている」といった状態が当たり前になっている方も多いのではないでしょうか。

しかしそのまま放置すると、筋肉の緊張が血行不良を招き、疲労物質や老廃物がたまりやすくなります。

また、筋肉のこわばりは神経を圧迫し、頭痛や腕のしびれといった二次的な不調を引き起こすこともあります。

日常的な姿勢の乱れや運動不足も、こりを悪化させる大きな要因です。

さらに、慢性的なこりは交感神経を刺激し、自律神経のバランスを乱す原因にもなります。

その結果、リラックスできずに眠りが浅くなったり、イライラしやすくなるなど、心身への影響も無視できません。

こうした慢性的なこりに対しては、一時的な対処ではなく、日頃のケアが重要です。

とくに首のうしろには、血流や神経に関係するツボが多く集まっており、ケアの要所といえるでしょう。

まずは、自分のこりの状態を見直し、軽度のうちからケアを始めることが、慢性化を防ぐ第一歩となります。

最近、目の疲れや頭の重さを感じることが増えていませんか?

パソコンやスマートフォンの使用時間が長くなると、目の奥にずっしりとした疲れを感じることが多くなります。

それと同時に「頭が重い」「スッキリしない」という症状を抱えている方も少なくありません。

実はこれらの不調、首のうしろに原因が潜んでいる可能性があります。

首まわりには目や頭につながる神経や血管が通っており、筋肉が緊張すると血流が滞りやすくなります。

血流が悪くなると、目の筋肉や脳への酸素供給が減り、眼精疲労や頭のだるさにつながるのです。

さらに、パソコン作業やスマホ使用時の前かがみ姿勢は、首の後ろに大きな負担をかけます。

その状態が続くと、筋肉の硬直が進み、慢性的な疲労感や痛みに発展していきます。

また、首のうしろのこりが自律神経に影響を与えると、集中力の低下や気分の落ち込みにもつながります。

こうしたサインに気づかずにいると、日常のパフォーマンスがじわじわと下がっていくかもしれません。

「ただの目の疲れ」と見過ごさず、首のうしろをケアすることで、不快な症状の根本改善が期待できます。

日常的に感じる目の疲れや頭の重さは、体からのSOSのサインかもしれません。

ストレスや睡眠の質の低下も、首まわりが原因かも

なんとなく眠りが浅い、夜中に何度も目が覚める、そんな睡眠の悩みを抱えていませんか?

その原因は、首まわりの緊張によって自律神経が乱れていることかもしれません。

首のうしろには、自律神経の中枢に近い神経や血管が集まっており、ストレスの影響を受けやすい部位です。

ストレスが続くと、交感神経が優位な状態が続き、心身がリラックスしにくくなります。

その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

また、筋肉の緊張によって首まわりの血流が悪くなると、脳への酸素供給も低下し、睡眠の質に大きく影響します。

このような状態が続くと、翌朝のだるさやイライラ、集中力の低下を招くことにもつながります。

さらに、首のこりが精神面に影響を与え、不安感や落ち込みの要因になることもあります。

つまり、首のうしろの緊張を解くことは、心身のストレスをやわらげ、質の良い睡眠を取り戻すための大切なステップなのです。

日中のケアとして、ツボ押しや温めなどを取り入れることで、副交感神経を優位にしやすくなります。

快適な睡眠のために、まずは首まわりの状態を整えることから始めてみましょう。

首のうしろのツボが秘める驚きの効果とは?

首のうしろには、健康維持に役立つ重要なツボがいくつも存在しています。

これらのツボは、単なる筋肉のコリを和らげるだけでなく、体全体の調子を整える働きがあるのです。

たとえば、ツボを刺激することで血流が促進され、疲労物質や老廃物の排出がスムーズになります。

さらに、ツボは神経系や内臓とも関係しており、心身のバランスにも影響を与えるといわれています。

とくに注目すべきは、自律神経への働きかけです。

現代人はストレスや過緊張によって交感神経が優位になりがちですが、ツボ押しはそのバランスを整える手助けになります。

また、首まわりをやさしく刺激することで筋肉の緊張がほぐれ、リラックス効果が得られます。

これにより、睡眠の質が改善したり、集中力が高まったりと、日常生活の質も向上していくのです。

慢性的な肩こりや頭痛なども、ツボを押すことで軽減されるケースが多く見られます。

こうした効果は、継続的なセルフケアによって実感できることが特徴です。

ツボ押しは、忙しい方でも取り入れやすいセルフケアのひとつといえるでしょう。

ツボとは?

ツボとは経穴(ケイケツ)のことを意味します。

ツボの数は361個もあり、中には左右対となっている経穴もあることから、全身には約700個の経穴が存在していることになります。 また、名前や位置が特定されておらず、押したときに痛みなどの反応があったりする場所も、ツボの一つとされます。

東洋医学では,経穴は特定の内臓の体内連絡路である経絡上に分布し,経穴,経路,臓器は相互に関連していると考えられている。全身に 365ヵ所あって,身体のどこかに異常のあるときは,異常部に関係のある経穴に感覚の過敏または鈍麻,圧痛,しこり,突出,陥没などが認められるという。これらの現象については,熱電堆や電気抵抗による数量的な検索も試みられ,ある程度客観的な観察も可能になっている。漢方医療の外科にあたる鍼灸は,経穴の異常を診断し是正することによって,症状の回復,改善を行う。手足に多い重要な経穴を原穴,経絡の交差点にあるものを絡穴という。

自律神経に働きかけ、リラックス状態へ導く効果

私たちの体は、交感神経と副交感神経からなる自律神経によってバランスを保っています。

しかし、ストレスや緊張状態が続くと、交感神経が優位になり、心身が常に緊張モードになってしまいます。

この状態では呼吸が浅くなり、血流が悪化し、眠りも浅くなるなどの不調が起こりやすくなります。

そんなときに効果的なのが、首のうしろにある自律神経に関連するツボの刺激です。

とくに風池(ふうち)や天柱(てんちゅう)といったツボは、副交感神経を優位にしやすいといわれています。

ツボを刺激することで筋肉が緩み、血流が良くなり、心も体も自然とリラックスした状態へ導かれます。

また、ツボ押しによって脳内に「気持ちいい」という感覚が生まれ、ストレスホルモンの分泌が抑制されます。

その結果、リラックス効果だけでなく、心の安定や気分の安らぎも得られるのです。

定期的なツボ押しは、日中のイライラや緊張を和らげ、安眠にもつながります。

簡単にできるセルフケアのひとつとして、日常の習慣に取り入れる価値があります。

自律神経を整えることは、心と体の健康の土台づくりとも言えるのです。

頭痛・眼精疲労・肩こりにアプローチする理由

「頭が重い」「目がしょぼしょぼする」「肩がずっしりと重い」——これらの不調は、首のうしろのツボが関係している可能性があります。

首まわりは、目や頭、肩をつなぐ神経や血管が集中する場所です。

特に、長時間のデスクワークやスマホ操作によって筋肉がこわばると、血流が滞り、神経も圧迫されやすくなります。

その結果、目の疲れや頭痛、肩こりなどが同時に現れるケースが多く見られます。

このような不調は一時的なものではなく、慢性化する恐れもあります。

首のうしろにある「風池」や「天柱」といったツボは、これらの症状に対して効果があるとされるポイントです。

ツボをやさしく押すことで筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することで、痛みや疲労感の軽減が期待できます。

さらに、ツボ刺激には神経の過敏状態を緩和する働きもあり、不快な症状を根本から和らげる手助けとなります。

市販の鎮痛剤に頼るのではなく、体の仕組みに寄り添ったセルフケアを習慣にすることで、予防にもつながります。

首まわりのツボを理解し、日常的にケアすることで、つらい不調の悪循環から抜け出すきっかけが生まれるかもしれません。

忙しい毎日だからこそ、わずかな時間でも自分の体に目を向けてみましょう。

代表的な首のうしろのツボと押し方のポイント

首のうしろには、体の不調に関わる重要なツボがいくつも存在します。

これらのツボを正しく理解し、適切に刺激することが、セルフケアの質を大きく高めるカギとなります。

ツボを押すことが肩こりや頭痛、眼精疲労の緩和に有効とされ、多くの方に活用されています。

ツボを押す際には、位置や力加減、タイミングなど、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

間違った場所を押したり、強すぎる圧をかけたりすると、逆に筋肉を痛めてしまうこともあります。

正しい方法で刺激すれば、ツボ押しは非常に手軽で効果的なケア方法となります。

また、ツボは一度覚えてしまえば、いつでもどこでも実践できるため、日常に取り入れやすい点も魅力です。

疲れを感じたときや、休憩時間、就寝前のリラックスタイムなど、シーンに応じて使い分けると良いでしょう。

本章では、代表的なツボの名称・場所・押し方をわかりやすくご紹介していきます。

正しい知識をもとに、首のうしろのケアを始めることで、毎日の不調がやわらぐ一歩となるはずです。

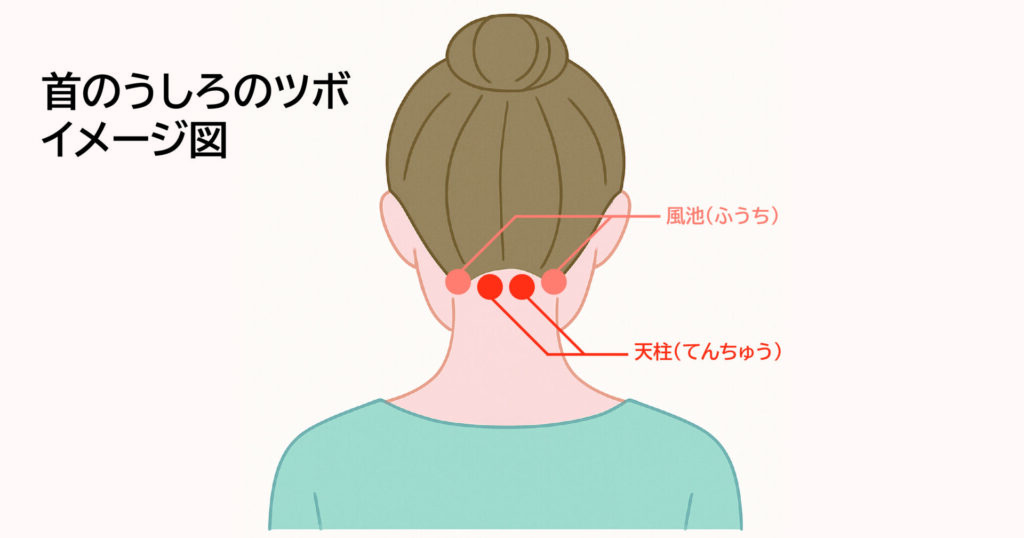

風池(ふうち)・天柱(てんちゅう)など注目のツボ

首のうしろにある代表的なツボとして、「風池」と「天柱」がよく知られています。

「風池(ふうち)」は、後頭部の髪の生え際で、耳の後ろのくぼみあたりに位置しています。

ここは、目の疲れや頭痛、自律神経の乱れに効果があるとされるツボです。

親指でやさしく押すと、ズーンと響くような感覚があるのが特徴です。

後頭部の髪の生え際で、耳の後ろから指をまっすぐ上にたどると、左右にくぼみが見つかります。

「天柱(てんちゅう)」は、首の後ろの中央、背骨の両脇にあるくぼみに位置します。

このツボは、肩こりや首のハリを和らげるだけでなく、精神的な緊張をほぐす働きもあります。

首のうしろの中央の骨から指2本分外側、後頭部の際に沿ったくぼみにあります。

どちらのツボも、姿勢を正してリラックスした状態で押すのがポイントです。

息を吐きながら、ゆっくりと3〜5秒ほどかけて押し、ゆっくり離すのを数回繰り返しましょう。

「イタ気持ちいい」と感じるくらいの圧で、強く押しすぎないことが大切です。

これらのツボを日常的に刺激することで、血行促進や神経バランスの調整に役立ちます。

簡単にできるセルフケアとして、朝晩の習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。

注意点:力加減とタイミングで効果が変わる

ツボ押しは簡単にできるセルフケアですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。

まず大切なのは、強く押しすぎないことです。

「もっと効かせたい」と思って力を入れすぎると、筋肉や神経を傷めてしまう可能性があります。

基本的には「気持ちいい」と感じる程度の圧を意識し、痛みを感じたらすぐにやめましょう。

また、長時間の連続刺激も避けるべきです。

1回につき3〜5秒、1日に1〜2セット程度が適切です。

押すタイミングにも重要で、体が冷えているときよりも、温まっている状態のほうが効果的にツボを刺激できます。

さらに、首にけがや炎症、神経疾患などがある場合は、自己判断でのツボ押しは控えるようにしましょう。

不安がある場合は、医師や専門家に相談することが大切です。

安全で効果的に取り入れるためには、自分の体調や状態を観察しながら行うことが基本です。

セルフケアは「無理なく・気持ちよく」がポイントです。

ルールを守って正しく実践すれば、日常のケアとして大いに役立ちます。

自分でできる簡単セルフケア習慣

首のうしろのツボは、場所さえ覚えれば誰でも手軽に刺激できるのが魅力です。

毎日のスキマ時間を活用して、簡単なセルフケアを取り入れてみましょう。

たとえば、仕事の合間や就寝前の数分間でも、ツボ押しを行うことで首まわりの緊張がやわらぎます。

手で押すのが難しい場合は、ツボ押し棒や小型のマッサージャーを使うのも一つの方法です。

また、首の後ろを温めてから押すことで、血行が促進され、リラックス効果が高まります。

蒸しタオルや温熱グッズなどを活用して、筋肉をやわらかくした状態でケアするのがおすすめです。

ツボ押し以外にも、首を回すストレッチや軽い肩の運動を取り入れると、相乗効果が得られます。

無理なく続けるには「朝の身支度中に」「テレビを見ながら」など、生活の一部に組み込むことがコツです。

また、気持ちの良さを感じながら行うことで、習慣化しやすくなります。

忙しい毎日でも、ちょっとした工夫でケアを取り入れることは可能です。

心身の不調をため込まないよう、日々のセルフケアでメンテナンスする意識を持ちましょう。

スキマ時間にできる「ながらツボ押し」

忙しい毎日の中で、自分の体をケアする時間を確保するのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、日常生活の「スキマ時間」を活用した“ながらツボ押し”がおすすめです。

たとえば、テレビを見ながら、スマートフォンを眺めながら、あるいは電車を待つ間にも手軽に実践できます。

ツボの位置さえ覚えておけば、特別な道具や時間は必要ありません。

風池や天柱のような首のうしろのツボを、指で軽く押しながら深呼吸するだけでも、筋肉がほぐれリフレッシュ効果が得られます。

家事の合間や就寝前の数分間に行えば、睡眠の質の向上にもつながるでしょう。

無理なく続けられる「ながらケア」は、習慣化しやすく、体に優しいセルフケア法といえます。

通勤中やオフィスでも、首元をマフラーやネックウォーマーで温めながらツボを押すのも効果的です。

慌ただしい日々の中でも、自分の体に目を向けるきっかけとして、ながらツボ押しを取り入れてみてください。

「ちょっとしたケア」が積み重なって、不調の軽減や予防につながっていくはずです。

まずは1日1回、3分からでも始めてみましょう。

温めと組み合わせるとさらに効果的

ツボ押しの効果をさらに高める方法として、「温め」との組み合わせが非常に効果的です。

筋肉は冷えると硬くなりやすく、血行も悪くなります。

その状態でツボを押しても、痛みを感じやすく、効果を実感しづらくなることがあります。

一方、首のうしろを温めてからツボを押すと、筋肉が緩み、血流が促進され、より深いリラックスが得られます。

たとえば、蒸しタオルを首のうしろに当ててからツボを刺激すると、じんわりと温かさが広がり、心地よさが増します。

また、温熱機能付きのセルフケアマシンを活用するのもおすすめです。

EMSやバイブレーションとの組み合わせで、首まわりの深部までやさしく刺激でき、セルフケアの質が向上します。

温めるタイミングとしては、入浴後や就寝前が特に効果的です。

副交感神経が優位になりやすい時間帯にツボを押すことで、より高いリラックス効果が期待できます。

毎日でなくても、疲れがたまった日や、冷えを感じたときだけでも構いません。

ツボ押しと温熱ケアを上手に組み合わせることで、首まわりの不調がやわらぎ、快適な毎日が手に入るはずです。

ツボ押し習慣がもたらす心身の変化とは

ツボ押しを日常的に続けることで、私たちの体にはさまざまなポジティブな変化が現れてきます。

まず第一に感じやすいのが、首や肩のこりの軽減です。

筋肉の緊張がほぐれ、血行が促進されることで、コリや痛みがやわらぎ、動きやすさが戻ってきます。

さらに、自律神経のバランスが整うことで、ストレスが軽減され、気分の落ち込みや不安感が和らぐという声も多くあります。

睡眠の質も改善されやすく、朝の目覚めがすっきりしたという実感につながることも。

また、日々のセルフケアを通して「自分の体に向き合う時間」が生まれます。

それは単なる肉体的なケアにとどまらず、心と向き合う機会にもなります。

継続的なツボ押しによって、「今日は首が張っているな」「最近疲れがたまっているかも」といった気づきが得られます。

こうした気づきが早期の不調対策や予防につながり、結果的に健康的なライフスタイルを支えることになるのです。

日々の習慣は小さなことでも、積み重ねが大きな変化を生み出します。

首のうしろのツボ押しは、手軽に始められる「未来の健康への貯金」と言えるでしょう。

忙しい毎日に、もっと手軽に。機器を活用したケアのすすめ

ツボ押しの効果は魅力的だけれど、「手が届かない」「うまく押せない」と感じる方もいるのではないでしょうか。

特に首のうしろは、角度的にもセルフケアが難しい部位のひとつです。

そこで活用したいのが、首まわり専用のセルフケアマシンです。

近年は、EMS(電気刺激)・温熱・バイブレーションなどの機能を組み合わせた多機能モデルが登場しています。

ボタンひとつで簡単に操作でき、首のうしろにしっかりフィットする設計で、手軽にツボまわりを刺激できます。

自宅でくつろぎながら、テレビを見たり本を読んだりしながら使える点も魅力です。

また、手動では再現しにくいリズムや深部への刺激も得られるため、マッサージ効果が持続しやすいのも特長です。

忙しい現代人にとって、「ながらケア」や「時短ケア」ができる機器は、まさに理想的なセルフケアツールです。

定期的な使用で血行改善・こりの緩和・リラックス効果が得られ、毎日のパフォーマンス向上にもつながります。

首のうしろのツボを手軽に、そして確実に刺激するために、ぜひ機器の力を取り入れてみてください。

手が届きにくい首うしろこそ、専用機器で効率的に

首のうしろは、自分の手では意外とケアしづらい部位のひとつです。

ツボの位置はわかっていても、正確に押すのは難しく、力加減も安定しにくいという声を多く耳にします。

そのため、無理に指圧を続けると手首や肩に負担がかかり、かえって疲れてしまうこともあります。

こうした悩みを解消する手段としておすすめなのが、専用のネックマッサージ機器の活用です。

首のラインに沿って設計されたマシンなら、風池や天柱といったツボ周辺にしっかりとアプローチできます。

使用者の首に自然にフィットする形状で、両手を使わず、安定した刺激を得られるのが大きなメリットです。

また、ツボを的確に刺激できるように設計されているため、セルフケア初心者でも安心して使用できます。

日々の疲れやこりを「ながらケア」で和らげたい方にとって、機器の導入は時間効率の面でも非常に有効です。

仕事や家事の合間にスイッチを入れるだけで、自分では届きにくい場所を簡単にケアできるのです。

首まわりをしっかりとケアするためにも、手の届きにくさを感じる方こそ、機器の力を借りる選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。

EMS×温熱×バイブレーションでツボまわりをやさしく刺激

首まわりのセルフケアをより効果的に行うためには、複数の機能を備えたマッサージ機器の活用がおすすめです。

なかでも、EMS(電気的筋肉刺激)・温熱・バイブレーションを組み合わせたタイプは、ツボまわりを立体的に刺激できます。

EMSは筋肉をやさしく動かすことで血流を促し、こりの原因となる老廃物の排出をサポートします。

温熱機能は首のうしろをじんわりと温め、筋肉の緊張をほぐしやすくし、リラックス効果も高まります。

さらに、バイブレーション機能が加わることで、表層と深部の両方の筋肉にアプローチできます。

こうした機能が一体化している機器は、まるでプロに施術してもらっているような心地よさを実現してくれます。

また、ツボを刺激する角度やリズムが自動で制御されているため、ムラなく均等に刺激を与えることができます。

機器の使用は特別な技術を必要とせず、ボタンを押すだけで手軽に開始できるのも魅力です。

1日10分程度の使用でも、首のうしろがじんわりとほぐれ、全身が軽くなるのを実感できるでしょう。

現代人の首まわりケアに最適な選択肢として、ぜひ取り入れてみてください。

「ネックリフレッシャー」で始める、おうちツボケア習慣

SKGの「ネックリフレッシャー」は、EMS・温熱・バイブレーション・赤色LEDの4機能を搭載した首専用ケア機器です。

首のうしろにフィットする独自設計で、ツボまわりを的確に、そしてやさしく刺激します。

風池や天柱といった代表的なツボを意識した設計により、誰でも簡単に本格的なセルフケアを体験できます。

ボタン一つで操作でき、好みに合わせてモードや強さを調整できるのも嬉しいポイントです。

1日20分からの使用で、こりの緩和や血行促進、リラックス効果が期待できます。

使い方もシンプルで、仕事の合間や家事のすき間時間など、生活のあらゆるシーンにフィットします。

また、コードレス設計で場所を選ばず、ベッドやソファ、オフィスでも活用可能です。

これまで「ツボ押しは難しそう」と感じていた方でも、手軽に始められる設計となっています。

「最近首が重い」「リラックスする時間が取れない」と感じている方にこそ、使っていただきたい一台です。

首まわりのケアを習慣にすることで、不調の予防や心身のコンディション維持に大きく役立ちます。

まずは「ネックリフレッシャー」で、おうち時間を快適に変えるツボケア習慣を始めてみませんか。

- 66,000円 [税込]

温感×バイブレーション×EMS×LEDの4重奏でしっかり奥深くに根付いたコリにアプローチ。 しかも軽量で折り畳み可能なコンパクトサイズだから持ち運びにも便利で、出張や旅行の移動中にも気兼ねなくお使いいただけます。 これまでにない揉み感と解放感をぜひお試しください。

首うしろをケアすることで得られる“本当の快適さ”とは

首のうしろは、肩や背中、頭、さらには神経や血流など、さまざまな機能とつながっている重要な部位です。

そのため、日頃からこのエリアを丁寧にケアすることで、想像以上に多くの快適さを実感できるようになります。

単なる「こりの解消」にとどまらず、睡眠の質の向上や気分の安定、集中力アップといった効果も期待できます。

とくに現代人に多い慢性的な疲れやストレス、浅い呼吸や姿勢の乱れは、首のうしろと深く関係しています。

ツボ押しや温熱などで定期的に刺激することで、筋肉がやわらぎ、神経のバランスも整いやすくなります。

それにより、呼吸が深くなり、体全体の酸素供給が改善され、疲れにくい体へと変化していきます。

また、筋肉や血管の状態が整うことで、顔のむくみや目の重だるさも軽減され、美容面でのメリットも得られるでしょう。

「なんとなくつらい」を放置せず、日々の生活の中にケアの習慣を取り入れることが、真の快適さへの第一歩です。

機器を使ったセルフケアでも、指を使った手軽なツボ押しでも、無理なく続けられる方法で構いません。

小さな積み重ねが、心身の大きな変化につながります。

首のうしろを整えることは、自分らしく健やかに生きるためのシンプルで確かなアプローチなのです。

不調の根本ケアが、気分や集中力にも影響

慢性的な首のこりや緊張は、単なる肉体的な疲れだけではなく、メンタル面にも大きな影響を与えます。

首のうしろには、自律神経のバランスを司る重要な神経が集中しており、常に緊張しているとストレス状態が続いてしまいます。

その結果、気分が沈んだり、イライラしやすくなったり、集中力が続かないといった不調が現れやすくなります。

これらの状態を根本から見直すためには、首まわりの筋肉やツボを意識したケアが重要です。

ツボ押しや温熱によって血流が促進されると、神経系にも良い影響が及び、精神的にも落ち着きを感じられるようになります。

「なんとなく調子が悪い」と感じる日々が、ツボケアによって軽やかに変化していくのを実感できるかもしれません。

とくに40代以降は、加齢とともに緊張が蓄積しやすく、意識的なケアがより重要になります。

無理をしないケアを日常に取り入れることは、生活の質を底上げする一歩となります。

体がほぐれることで心も軽くなり、自然と集中力も回復していくでしょう。

首まわりのケアは、不調の根本にアプローチできる大切な習慣です。

首が整うと、姿勢や呼吸も自然に改善

首のうしろのこりや緊張が続くと、姿勢の乱れや呼吸の浅さが目立つようになります。

人は首を中心に全身のバランスをとっているため、ここがこわばると自然と前かがみになりやすくなります。

猫背の状態が続くと、肩や腰にも負担がかかり、全身の疲労感が増していきます。

また、首がこることで呼吸筋にも影響が出て、浅い呼吸になりやすくなります。

浅い呼吸は酸素の取り込みを妨げ、脳や筋肉の働きを低下させる原因となります。

しかし、首のうしろをケアして筋肉がやわらぐと、自然と首の位置が整い、姿勢も良くなっていきます。

姿勢が整うことで、胸が開きやすくなり、呼吸も深くなっていきます。

それにより酸素の供給がスムーズになり、頭がすっきりとし、体全体が軽く感じられるようになるのです。

ツボ押しや温熱ケアによって首まわりがリセットされると、体の本来の動きが戻ってくる感覚を得られます。

美しい姿勢や深い呼吸は、健康だけでなく見た目の印象や気持ちの安定にもつながります。

日々のケアによって、心身のベースを整えていきましょう。

まずは一歩、今日から始めるケア習慣

首のうしろに意識を向けることは、体と心のメンテナンスにつながる第一歩です。

毎日の疲れやこりを「仕方ない」と放置せず、小さなケアから始めてみることが大切です。

ツボ押しやストレッチ、温めなど、自分に合った方法を見つけて習慣にすることがポイントです。

道具がなくてもできる手軽なケアもあれば、機器を取り入れてより効率的にケアする選択もあります。

何より重要なのは「続けられる形」で無理なく始めることです。

朝起きたときや寝る前、テレビを見ながらなど、生活に自然に組み込めるタイミングを見つけましょう。

不調を感じてから始めるのではなく、予防の意識で取り組むことで、日々の快適さがぐんと変わってきます。

少しずつでも自分の体と向き合う習慣が、心身の安定を支える大きな土台になります。

健康を維持するために大がかりなことは必要ありません。

首のうしろという小さな場所へのやさしい刺激が、あなたの未来を変えるきっかけになるかもしれません。

まずは今日から、一歩踏み出してみてください。

それではよいSKGライフを。

この記事をお読みの方限定のスペシャルクーポン!

9AHPK4ST

今ならSKG G7 Pro-Fold ネックリフレッシャーがクーポンコード入力で購入できます。

SKG JAPAN公式ショップでクーポンコードを入力してください。

※本クーポンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。※他のクーポンとは併用できない場合がございます。

この記事をお読みの方限定のスペシャルクーポン!

9AHPK4ST

今ならSKG G7 Pro-Fold ネックリフレッシャーがクーポンコード入力で購入できます。

SKG JAPAN公式ショップでクーポンコードを入力してください。

※本クーポンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。※他のクーポンとは併用できない場合がございます。