【首の不調は頸椎6番・7番がカギ】原因とセルフケアで快適な毎日を取り戻す方法

最近、首や肩の不調が増えていませんか?

最近、なんとなく首や肩に重だるさや違和感を覚えることが増えていませんか?

特に原因が思い当たらないのに、朝起きたときから肩がこっている、デスクワークのあとに首が痛む、そんな声が多く聞かれるようになっています。

現代人の多くは、スマートフォンやパソコンを長時間使うことで、知らず知らずのうちに首に過度な負担をかけています。

とくに前かがみの姿勢を続けることで、首の筋肉や骨、そしてその中を通る神経にまで影響が及びます。

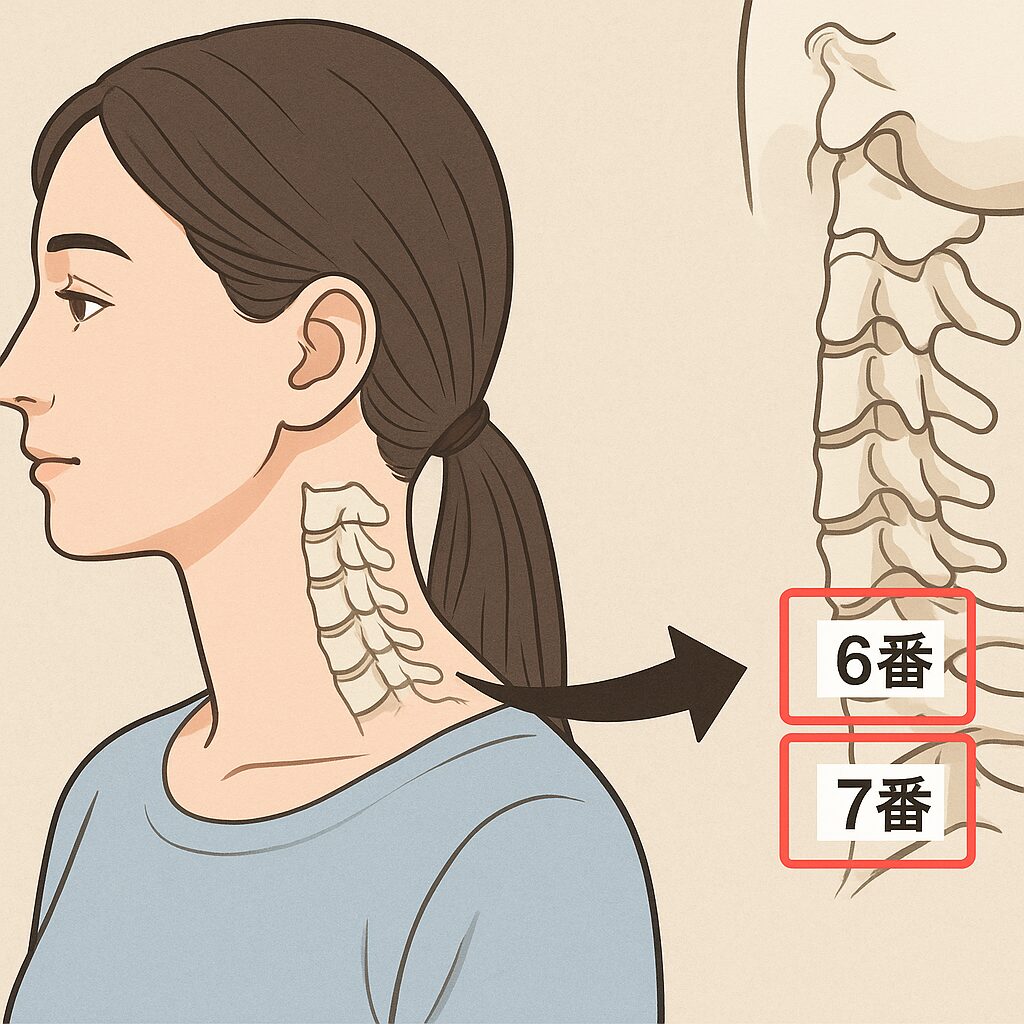

中でも「頸椎の6番・7番」と呼ばれる部分は、肩や腕、手先にかけて伸びる神経の通り道に位置しています。

このあたりに不調が起こると、肩こりだけでなく手のしびれや頭痛、自律神経の乱れなど、さまざまな症状が現れやすくなります。

さらに、加齢や運動不足で首の柔軟性が低下すると、日常的なちょっとした姿勢や動作でも負担がかかりやすくなるのです。

首や肩の不調は放っておかず、今のうちから根本原因を見極め、日常的なケアを意識することが大切です。

肩こりや手のしびれ、実は首の骨が関係しているかも

デスクワーク中に肩が重く感じたり、手がしびれたりすることはありませんか?

その症状、一見肩や腕の問題に思えるかもしれませんが、実は「首の骨」に原因があるケースが少なくありません。

特に頸椎の6番・7番は、肩から腕、手先までの神経が集まる重要な通り道に位置しています。

この部位にゆがみや緊張があると、神経が圧迫されて、肩のこりや腕のしびれといった症状を引き起こしやすくなるのです。

また、血流が滞ることで酸素や栄養が十分に行き渡らず、筋肉が硬くなり、疲労感やだるさを感じやすくなることもあります。

さらにその状態が慢性化すると、日常生活に支障をきたすだけでなく、集中力の低下や睡眠の質の悪化にもつながります。

肩こりやしびれは単なる疲れではなく、頸椎からのサインかもしれません。原因に気づくことが、根本的な改善への第一歩です。

まずは自分の首に注目し、その状態を見直してみましょう。

スマホ・PC習慣が首の負担を増やしている理由

スマートフォンやパソコンを使う時間が増えている現代。

便利な反面、それらの使用習慣が首まわりに大きな負担をかけていることをご存知でしょうか?

画面を見るとき、多くの人は自然と顔を前に突き出すような姿勢になり、首が前傾する状態が続いてしまいます。

このとき首には、通常の約3倍以上の重みがかかるとも言われており、それが長時間にわたることで筋肉や関節に慢性的なストレスが蓄積されていきます。

特に頸椎の6番・7番は、頭を支える土台として常に負担が集中しやすく、前傾姿勢を続けることでその周辺の筋肉が緊張し、神経の圧迫や血流の悪化を招きやすくなります。

これが肩こりや首の痛み、頭痛、さらには手のしびれといった不調の引き金になるのです。

日常の何気ない姿勢が、実は首の構造に大きな影響を及ぼしていることを意識し、スマホやパソコンの使い方や目線の高さを見直すことが、体への負担軽減につながります。

小さな姿勢の改善が、首の健康を守る第一歩になるのです。

頸椎6番・7番が担う重要な役割とは

首には7つの骨「頸椎(けいつい)」があり、その中でも6番・7番は特に重要な役割を担っています。

頸椎6番は肩や腕、手の甲に通じる神経と関係しており、頸椎7番は腕から手先まで広く影響を及ぼす神経が通っています。

これらの神経が筋肉や骨のゆがみによって圧迫されると、肩こりや首の痛みに加え、手のしびれや力が入りにくくなるといった症状が出やすくなります。

また、6番・7番周辺の筋肉がこわばることで血行が悪化し、自律神経のバランスを乱すこともあるため、睡眠の質や疲労感にも影響を及ぼす恐れがあります。

普段の生活で首に負担をかけ続けることで、これらの頸椎に小さなズレや炎症が生じ、体のさまざまな不調につながってしまうのです。

私たちが「ただの肩こり」と思っている症状の背景に、頸椎6番・7番のコンディションが関係している可能性は少なくありません。

まずは頸椎の構造と働きを理解し、自分の体の状態に意識を向けることが、根本的な対策の第一歩になります。

頸椎は7つ、6番・7番はとくに負担がかかりやすい部位

人間の首には7つの骨、すなわち頸椎が積み重なって構成されています。

そのうち下部に位置する6番・7番は、頭の重みを支えつつ、肩や腕へと伸びる神経が通る重要なポイントです。

特に現代人はスマートフォンやパソコンの使用が日常化しており、顔を前に突き出した前傾姿勢を長時間とることで、頸椎6番・7番に強い負担がかかりやすくなっています。

この負荷が継続すると、骨や周辺の筋肉・神経に過度なストレスが加わり、肩こりや首の痛み、さらには手のしびれなどを引き起こす原因になります。

また、頸椎の下部は構造上、可動域が小さくなりがちで、柔軟性を失うと日常の何気ない動きにも影響が出やすくなります。

さらに、加齢とともに椎間板の弾力性が低下すると、神経圧迫のリスクが高まり、慢性的な不調へとつながることも。

頸椎6番・7番は、日常生活の積み重ねによってダメージが蓄積しやすい部位です。

だからこそ、意識的にケアを行い、負担を軽減していくことが、首や肩の健康を守る鍵となります。

6番・7番が乱れると出る症状とは?(肩こり・しびれ・自律神経)

頸椎6番・7番は、首の中でも神経が集中する重要なポイントであり、この部位が乱れることで身体にさまざまな不調が現れます。

最も多いのが「肩こり」や「首のこわばり」で、筋肉の緊張と血行不良が続くことで重だるさや痛みを引き起こします。

また、6番・7番には腕や手指へとつながる神経が通っているため、ズレや圧迫によって「手のしびれ」や「腕のだるさ」が出るケースもあります。

さらに見過ごされがちなのが「自律神経への影響」です。

この周辺の神経が乱れると、睡眠の質が悪くなったり、倦怠感や頭痛、目の奥の疲れといった症状が出ることもあります。

特に、6番・7番まわりの筋肉が硬くなると神経の働きが鈍くなり、体内のバランス調整がうまくいかなくなります。

こうした症状は日によって軽かったり重かったりするため、つい見逃してしまいがちです。

しかし、それらは首のSOSサインかもしれません。

「ただの疲れ」と片づけず、原因を深く知ることで、適切なセルフケアや早期対処ができるようになります。

なぜ頸椎6番・7番に注目すべきなのか

首の骨である頸椎の中でも、6番・7番は特に負担がかかりやすく、不調の原因となりやすい部位です。

この2つの頸椎は、日常的な姿勢のクセや加齢による変化の影響を受けやすく、肩や腕へつながる神経の交差点として重要な働きを担っています。

そのため、わずかなズレや筋肉の緊張でも神経が圧迫され、肩こり、首の痛み、手のしびれなどの症状が現れることがあります。

また、頸椎は脳からの指令を体に伝える大切な経路でもあり、6番・7番に不調があると、自律神経のバランスが乱れ、睡眠障害や全身の倦怠感、さらには集中力の低下といった症状にまで広がる可能性があります。

見た目にはわかりづらくても、日々の生活の中で「何となく不調」と感じる原因のひとつに、この部位の負担が隠れていることがあるのです。

首の健康を守るには、こうした体の仕組みを理解し、特に影響の大きい6番・7番を意識したケアを行うことが大切です。

気になる症状がある方は、まずこの部位に注目してみましょう。

3-1. 神経と筋肉の交差点、だからこそ不調に直結

頸椎6番・7番のあたりは、神経と筋肉が複雑に交差する「首の交差点」ともいえる場所です。

この部位には、脳からの指令を伝える神経が集中しており、肩や腕、手指の動きや感覚をコントロールするうえで欠かせない通り道となっています。

同時に、頭の重みを支えるための筋肉も集まっており、日常の動作や姿勢のクセが蓄積されやすい部位でもあります。

そのため、頸椎のわずかなズレや筋肉のこわばりが神経に直接影響を及ぼし、しびれや筋力の低下、慢性的な肩こり、さらに内臓機能のバランスを司る自律神経の乱れにもつながってしまいます。

たとえば、長時間のスマホ使用やうつむいた姿勢が続くと、首の筋肉が過緊張を起こし、それに伴って神経圧迫が生じやすくなります。

こうした状態が慢性化すると、わずかな刺激にも過敏に反応するようになり、不調が長引く原因となります。

だからこそ、この交差点をいたわる意識が大切です。首を適度に温めたり、ストレッチで筋肉をゆるめることが、神経の働きをサポートし、全身の健康につながるのです。

整形外科や整体でも重視されるポイント

頸椎6番・7番は、整形外科や整体の現場でも特に注目されるポイントです。

なぜなら、この部位には腕や肩、手先へと伸びる神経が集中しており、体の広い範囲に影響を与える可能性があるからです。

実際、肩こりや首の痛みを訴える患者の多くは、この6番・7番の位置にズレや硬直が見られます。

レントゲンやMRIではっきりとした異常が見つからない場合でも、関節や筋肉の動き、神経の圧迫具合を確認しながら丁寧に触診することで、原因がこの部位にあると判断されるケースも少なくありません。

また、整体ではこのエリアの可動域や筋肉の張り具合をチェックし、体のバランスを整える施術を行います。

施術後に「手のしびれが軽くなった」「肩がスッと軽くなった」という声が多いのも、まさにこの部位が症状に直結していることの証明といえるでしょう。

つまり、首の不調を根本から改善するには、6番・7番の状態を見極め、正しくアプローチすることが不可欠なのです。

自覚症状がなくても、不調の背景に潜む原因として早めにケアすることが大切です。

自宅でできるケア:頸椎を温めて整える

頸椎6番・7番の不調を感じたとき、まず試してほしいのが「首を温める」というシンプルなケア方法です。

冷えや緊張で硬くなった首まわりの筋肉を温めることで、血流が促進され、神経や筋肉の圧迫がやわらぎやすくなります。

特に、長時間のスマホやパソコン使用後、首にだるさや違和感が残るときは、温熱によるケアが効果的です。お風呂で湯船にしっかり浸かることも有効ですが、日中のケアとしてはホットタオルや温熱機器を使って、頸椎まわりに集中的に熱を届ける方法がおすすめです。

温めることで筋肉の緊張がゆるみ、神経の働きもスムーズになり、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。

また、温めるケアとあわせて、首を左右にゆっくり倒したり回したりする軽いストレッチも取り入れると、さらに効果が高まります。

注意点としては、首を冷やさないようにすることと、無理な力を加えず、リラックスした状態でケアを行うこと。

毎日の積み重ねが、頸椎6番・7番への負担を軽減し、不調の予防につながります。

温熱で筋肉をゆるめ、自律神経もサポート

首のまわりを温めるケアには、単に「気持ちよい」だけでなく、科学的な根拠があります。

温熱によって筋肉の緊張がほぐれると、血流が改善し、疲労物質や老廃物の排出がスムーズになります。

特に頸椎6番・7番のまわりは、肩や腕、背中につながる神経が集中しているため、温めることで神経圧迫がやわらぎ、しびれやこりの軽減が期待できます。

また、首には自律神経が通っており、ここを温めることで交感神経と副交感神経のバランスが整い、リラックス状態へと導かれやすくなります。

たとえば、寝つきが悪い、日中に疲れが取れないといった悩みも、首まわりの血流と自律神経の乱れが関係している場合があります。

温熱ケアはそうした不調の根本に働きかける方法のひとつです。

実際、整形外科やリハビリでも温熱療法は広く使われており、自宅でも手軽に取り入れられる手段として注目されています。

忙しい毎日でも、1日数分首を温めるだけで心身の状態が大きく変わることを、ぜひ体感してみてください。

姿勢や生活習慣の見直しも効果的

頸椎6番・7番にかかる負担を軽減するには、温めるケアと併せて「姿勢」や「生活習慣」の見直しが欠かせません。

スマートフォンをのぞき込んだり、長時間パソコンに向かう姿勢は、首が前に突き出た状態をつくり、首の下部に過度な圧力をかけてしまいます。

この状態が続くと、筋肉のこわばりや骨のズレを引き起こし、やがて慢性的な痛みやしびれにつながります。

まずは、画面の高さを目線に合わせ、肩の力を抜いた状態で作業ができる環境づくりを心がけましょう。

また、座りっぱなしを避け、1時間に1回は首や肩を回すなど、こまめなストレッチを習慣づけることも大切です。

さらに、睡眠時の姿勢も見直しポイントです。高すぎる枕や、合わないマットレスは首に不自然な角度を強いるため、頸椎のゆがみを悪化させる原因になりかねません。

自分の首のカーブに合った寝具を選ぶことで、寝ている間にも頸椎を適切な位置に保つことができます。

日々の姿勢と習慣の積み重ねが、首まわりの健康を大きく左右します。小さな意識が、将来の不調予防につながるのです。

+αのケアに、温熱機能付きネックリフレッシャーの活用を

首や肩の不調をケアするためには、日々の姿勢改善やストレッチに加えて、手軽に使えるアイテムを取り入れるのも効果的です。

中でも注目されているのが、温熱機能付きのネックリフレッシャーです。

これらは首の後ろにフィットするよう設計されており、頸椎6番・7番まわりをピンポイントでじんわり温めてくれます。

血流を促進し、筋肉のこわばりをほぐすだけでなく、自律神経のバランスを整えるリラックス効果も期待できます。

また、操作が簡単で、首に装着してスイッチをオンするだけでケアが始まる手軽さも魅力です。

就寝前や仕事の合間、テレビを見ながらなど、無理なく生活の中に取り入れられるのもポイントです。

最近では、温熱にEMSや振動を組み合わせた多機能タイプも登場しており、より深部へのアプローチが可能になっています。

手で揉みにくい首の奥深くまでアプローチできるので、「なんとなく重だるい」「しびれが気になる」といった症状にも対応しやすくなります。

セルフケアだけでは物足りないと感じている方には、こうした製品を活用した“+α”のケアがおすすめです。

首元にフィットしてじんわり温める製品を選ぼう

首のケアに特化したネックリフレッシャーは、日々の不調をやわらげる心強い味方です。

SKGのネックリフレッシャーは首のラインにしっかりフィットし、頸椎6番・7番のあたりを的確に温めてくれます。

人間工学に基づいて設計された形状は、ズレにくく、首に当てるだけで気持ちよくフィット。

肩甲骨の上あたりまでじんわりと熱が伝わり、まるで蒸しタオルを当てているような心地よさが得られます。

温めることで血流が促進され、筋肉の緊張がゆるみ、首から肩にかけてのこりが和らぎやすくなります。

特に、仕事や家事で忙しく、じっくりセルフケアの時間が取れないという方にとって、スイッチひとつでケアができる手軽さは大きな魅力です。

ヒーター温度を好みに合わせて調整できたり、自動オフタイマー機能が付いた安全設計で、使いやすさも向上しています。

首元を集中的に温めることは、全身のリラックスにもつながります。

忙しい毎日でも、こうした製品を取り入れることで、無理なく“ながらケア”が実現できます。

- 66,000円 [税込]

温感×バイブレーション×EMS×LEDの4重奏でしっかり奥深くに根付いたコリにアプローチ。 しかも軽量で折り畳み可能なコンパクトサイズだから持ち運びにも便利で、出張や旅行の移動中にも気兼ねなくお使いいただけます。 これまでにない揉み感と解放感をぜひお試しください。

頸椎まわりを効果的にケアするための使い方のコツ

ネックリフレッシャーを使う際、効果を高めるためにはちょっとしたコツがあります。

まず重要なのは「正しい位置に当てること」です。

首の付け根から少し下、ちょうど頸椎6番・7番の位置を意識して製品をフィットさせましょう。

この位置は肩や腕につながる神経が集まるポイントで、温めることで筋肉の緊張がやわらぎ、神経の圧迫も緩和されやすくなります。

次に、使うタイミングにも注目しましょう。就寝前や入浴後の体が温まっている状態での使用は、血流が良くなっているため、より深部まで温熱が届きやすく効果的です。

また、温熱ケア中は深呼吸を取り入れ、できるだけリラックスした状態で使うことで、自律神経のバランスが整いやすくなります。

使用時間は1回15〜20分程度が目安で、長時間の連続使用は避け、こまめに取り入れることがポイントです。

さらに、首にかかる負担を減らすために、使用中はうつむきすぎない姿勢を心がけることも大切です。製品の性能を活かすためには、こうした使い方の工夫が効果を大きく左右します。

毎日のルーティンにうまく組み込み、継続的なケアにつなげましょう。

まとめ|「なんとなく不調」を見逃さず、今日からケアを

首や肩のこり、手のしびれ、疲れやすさ――それらは、日々の生活に潜む「小さなサイン」かもしれません。

特に頸椎6番・7番は、肩や腕、手指にまで影響を及ぼす重要な神経が通っている場所であり、姿勢や生活習慣の影響を受けやすい部位です。

現代の生活では、スマホやパソコンを使う時間が長くなり、首への負担が慢性的に蓄積されがちです。

症状が軽いうちは見逃されがちですが、悪化すると日常生活に支障をきたす恐れもあります。

だからこそ、「なんとなく」の不調を見過ごさず、自分の体の声に耳を傾けることが大切です。

温熱によるケアやストレッチ、姿勢の見直しといったセルフケアを日常に取り入れることで、頸椎への負担を軽減し、症状の予防や改善につなげることができます。

また、時間がない方でも、温熱機能付きのネックケア製品を活用すれば、無理なく“ながらケア”が可能です。

今日からできる小さなケアの積み重ねが、快適な毎日と健康的な未来をつくる第一歩となります。

この記事をお読みの方限定のスペシャルクーポン!

9AHPK4ST

今ならSKG G7 Pro-Fold ネックリフレッシャーがクーポンコード入力で購入できます。

SKG JAPAN公式ショップでクーポンコードを入力してください。

※本クーポンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。※他のクーポンとは併用できない場合がございます。